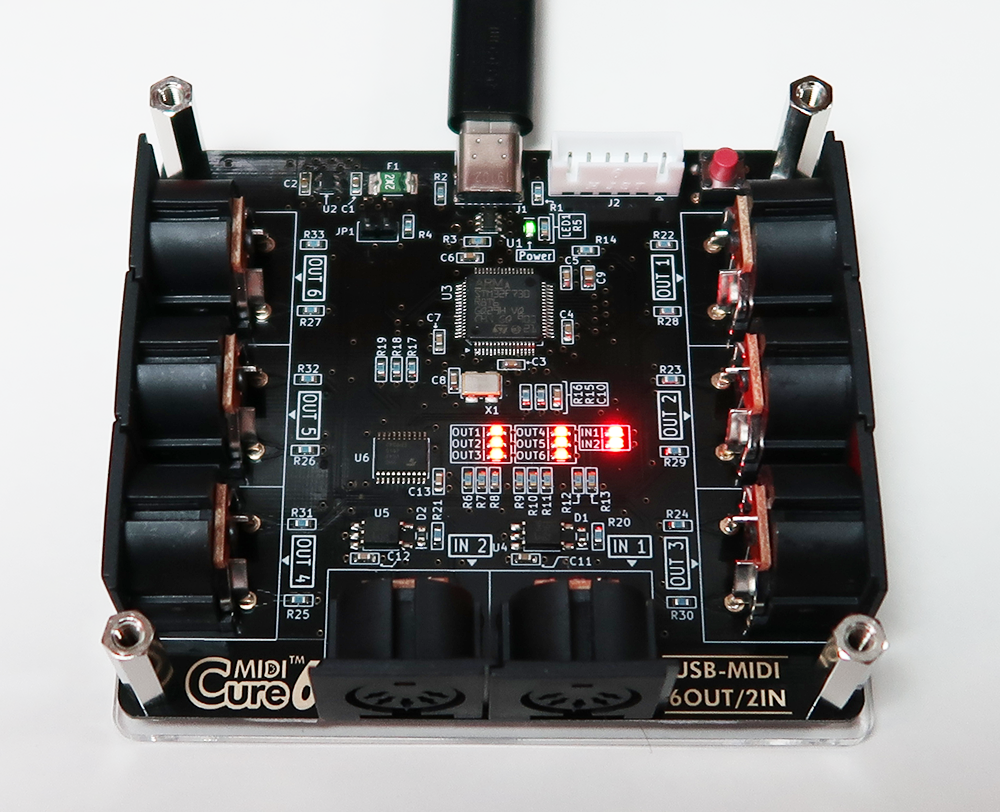

自作MIDI音源「CureSynth」製作記事の一覧はこちら

回路図、ソースコードはこちら

前回は、自作MIDI音源「CureSynth」のソフトウェア概要について紹介しました。

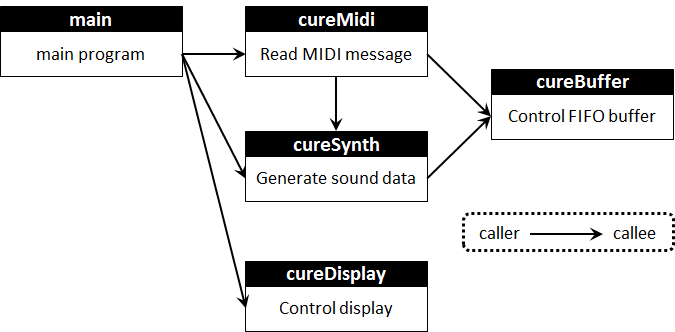

今回は、STM32F7+HALライブラリを用い、MIDIメッセージを「USART割り込み」で受信する方法と、受信したMIDIメッセージを蓄積するためのリングバッファについて紹介します。

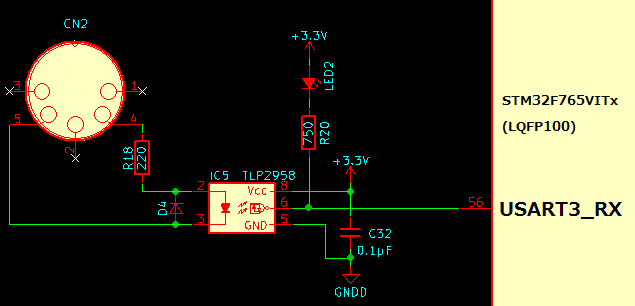

1.MIDI受信回路

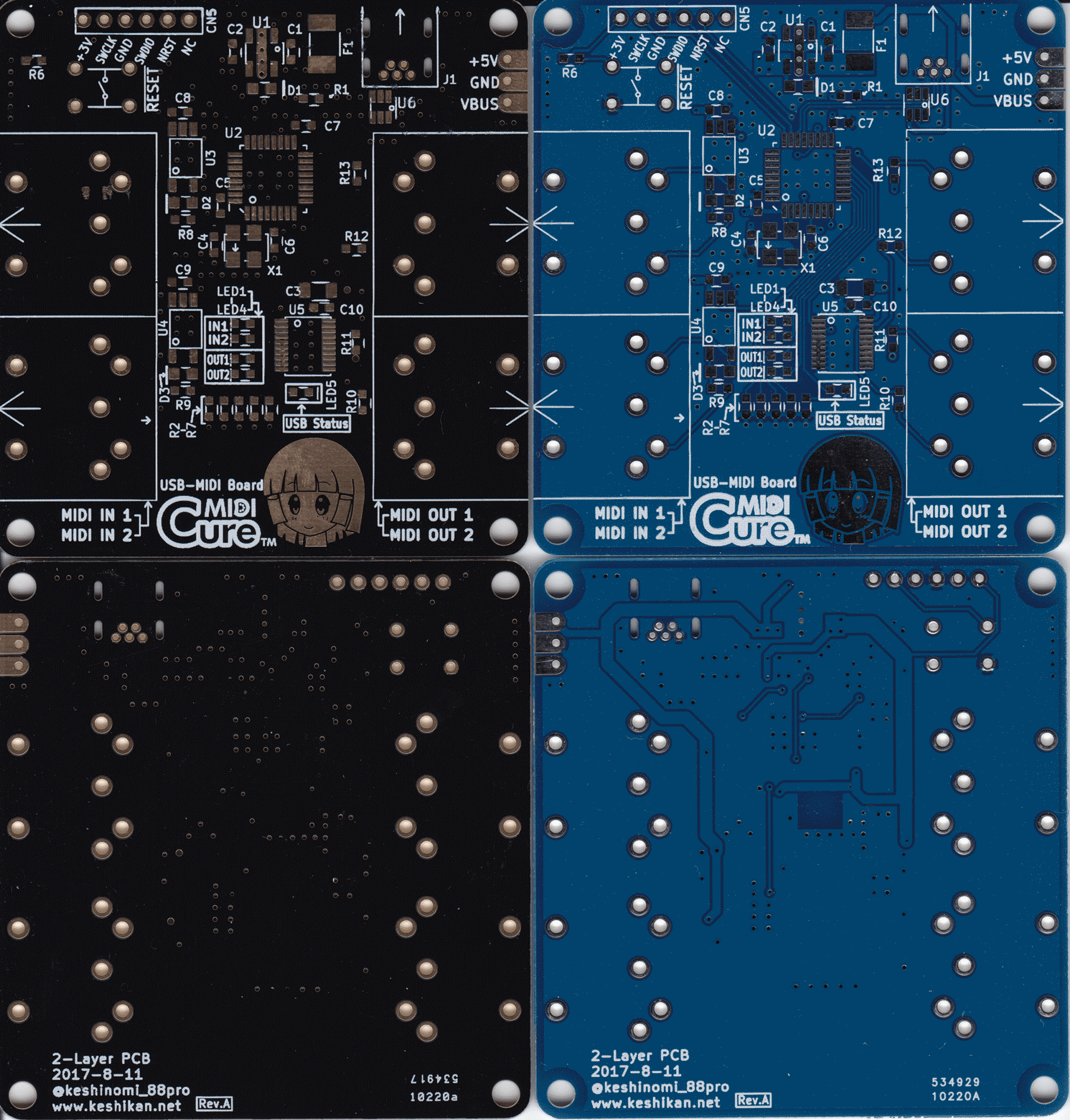

本稿で対象とする回路は、以前作成したvs1053b用の回路を転用し、USART3(RX)に直結しています。以下、USART3をMIDI受信用として話を進めます。

2.USART割り込みによる受信

2.1.ペリフェラルの設定

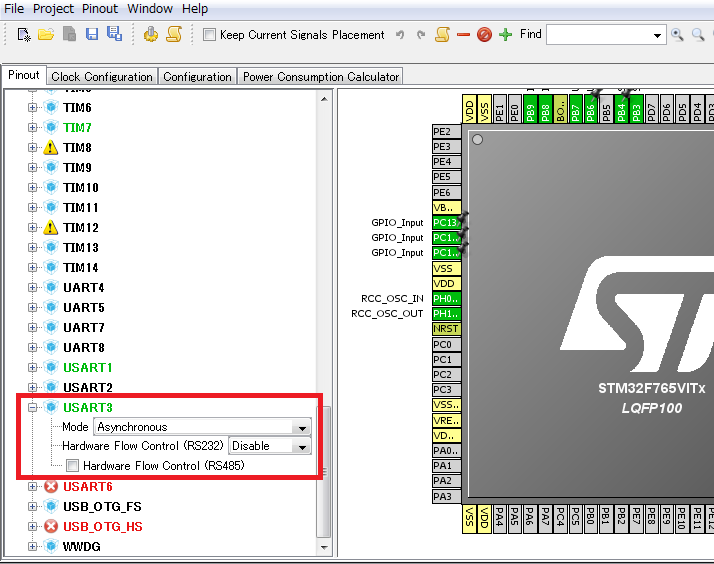

USART3をMIDI受信用に設定します。STM32ではペリフェラルの設定がややこしいので、STM32CubeMXを使用すると便利だと思います。説明するのにも、設定画面を載せるのが手っ取り早いですね。たまにバグがあるので、自動生成されたソースコードはよく眺める必要はありますが…

STM32CubeMXで、USART3をAsynchronous(非同期)に設定します。フロー制御は行わないためオフとします。

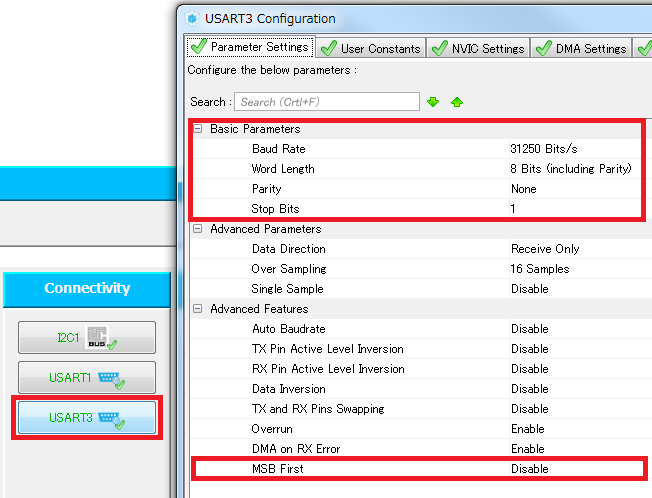

ConfigurationタブのUSART3ボタンを押し、Parameter Settingタブの内容を設定します。通信速度を31.25kbps、8bitパリティなし、ストップビットを1(H)にします。MIDIはLSB firstなので、MSB FirstをDisableにしておきます。

MIDIのハードウェアレベルの仕様については、以下の記事がとても読みやすいので、お勧めします。

→MIDI のハードウェアについて(Y-Lab. Electronics, Elekenさん)

余談ですが、STM32のUSARTは、RX/TXの入れ替えや論理の入れ替えなどをハード側でやってくれるので、安心して設計ミスができますね!

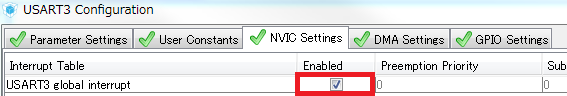

さらに、NVIC Settingsで、USART3割り込みを有効にしておき、割り込みが発生できるようにします。

以上で設定は完了です。

2.2.実装

USART割り込みのサンプルです。

製作記事その3で示したとおり、MIDIメッセージはバイト単位なので、1バイト(8bit)受信するごとに割り込みが発生するようにします。

また、割り込み処理内でリングバッファ(FIFO)に蓄積し、処理の安定化を図ります。関数cureMidiBufferEnqueue()はバッファへ蓄積する関数です。後述します。

/*main.c*/

//グローバル変数

uint8_t midi_recieved_buf;

//1バイト受信するとコールされる割り込み関数

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

if(huart->Instance == USART3)

{

//受信内容をリングバッファに蓄積する

cureMidiBufferEnqueue(&midi_recieved_buf);

//次の受信に備える

HAL_UART_Receive_IT(&huart3, &midi_recieved_buf,1);

}

}

int main(void)

{

//(中略)

//MIDIメッセージの受信を開始。1バイト受信すると、割り込みを発生させる。

HAL_UART_Receive_IT(&huart3, &midi_recieved_buf, 1);

//(中略)

}

3.リングバッファ

3.1.概念

リングバッファ(循環バッファ)について、MIDIメッセージの受信に必要な概念に限定して説明します。汎用的な内容ついては、以下の記事が分かりやすいと思います。

→循環バッファ( ++C++; // 未確認飛行 C , 岩永 信之さん)

→キュー(お気楽C言語プログラミング超入門, 広井 誠さん)

製作記事その3で示したとおり、MIDIメッセージの受信はUSART割り込みで行い、MIDIメッセージの解析はメインループ内で行うため、MIDIメッセージ受信と解析のタイミングが同期するとは限りません。そこで受信したMIDIメッセージをバッファに蓄積しておき、解析するタイミングでバッファからデータを取り出します。そのためには、バッファにデータを蓄積した順に取り出す必要があります。

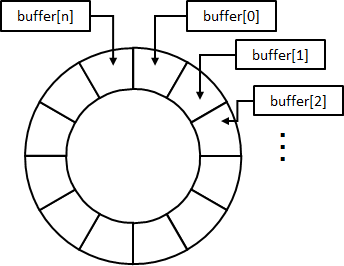

これを実現するのがリングバッファです。リングバッファは配列構造をリング状に(論理的に)接続したもので、イメージは次の通りです。リング状にすることで、データ領域の先頭・終端を任意の位置にすることができるため、使用済みの領域を再利用できます。エコですね。

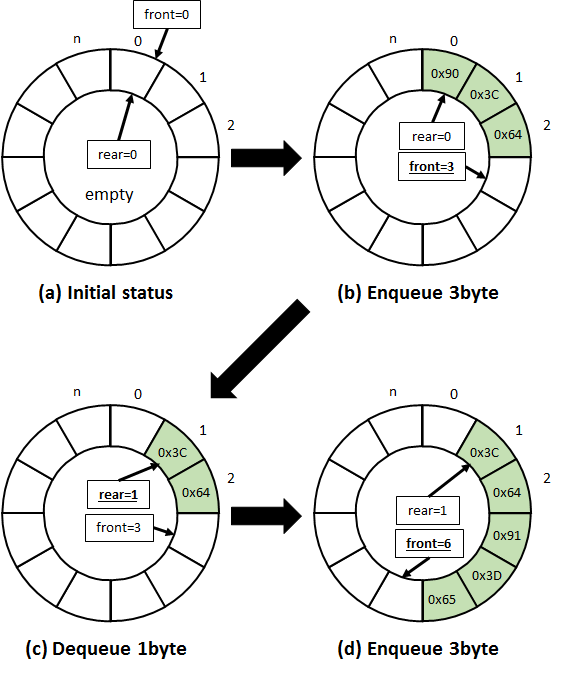

バッファの蓄積(Enqueue)/取り出し(Dequeue)のイメージ図を下記に示します。この例では、(a)初期状態に対し、(b)[0x90, 0x3C, 0x64]の順に3バイト蓄積、(c)[0x90]の1バイト取りだし、(d)[0x91, 0x3D, 0x65]の順に3バイト蓄積、と操作しています。

ところで、図中のfront, rearは、要素の先頭や終端にアクセスするためのインデックス変数です。図では、(a)~(d)の各処理直後の値を表しており、次のように使います。

- front==rearのとき、バッファが空だと判断。(→上図(a))

- frontがrearの一つ前であるとき、バッファが満杯だと判断。

- 次に蓄積する位置は、frontとする。buffer[front]でアクセス。

- 次に取り出すべき位置は、rearとする。buffer[rear]でアクセス。

このとき、front, rearの値を次のように操作すれば、バッファが適切に動作します。

- バッファの蓄積(Enqueue)と同時にfrontを1増加

- バッファの取り出し(Dequeue)と同時にrearを1増加

- front, rearが要素数nを超えたら0にリセットし、要素数nで循環させる

3.2.実装

まず、バッファの構造体型を定義します。

/*curebuffer.h*/

//uint8_t用リングバッファ構造体

typedef struct{

uint16_t idx_front;

uint16_t idx_rear;

uint16_t length;//バッファ長

uint8_t *buffer;//バッファの先頭アドレス

}RingBufferU8;

一般的に使えるように、バッファを配列としてではなくポインタ(*buffer)として確保しています。後述する初期化処理内で、領域を確保してから使います。

バッファ長はsizeof(buffer)で求まりますが、sizeofによる演算コスト増加を避けるため、初期化時にlengthに代入しておきます。

次に、このRingBufferU8構造体に対して、初期化処理・解放処理・データ蓄積処理・データ取り出し処理の関数を用意します。これらバッファ操作用関数は、curebuffer.h/cにまとめておきます。

/*curebuffer.c*/

//初期化処理

BUFFER_STATUS cureRingBufferU8Init(RingBufferU8 *rbuf, uint16_t buflen)

{

uint32_t i;

cureRingBufferU8Free(rbuf);

rbuf->buffer = (uint8_t *)malloc( buflen * sizeof(uint8_t) );

if(NULL == rbuf->buffer){

return BUFFER_FAILURE;

}

for(i=0; i<buflen; i++){

rbuf->buffer[i] = 0;

}

rbuf->length = buflen;

return BUFFER_SUCCESS;

}

//解放処理

BUFFER_STATUS cureRingBufferU8Free(RingBufferU8 *rbuf)

{

if(NULL != rbuf->buffer){

free(rbuf->buffer);

}

rbuf->idx_front = rbuf->idx_rear = 0;

rbuf->length = 0;

return BUFFER_SUCCESS;

}

//データ蓄積処理

BUFFER_STATUS cureRingBufferU8Enqueue(RingBufferU8 *rbuf, uint8_t *inputc)

{

if( ((rbuf->idx_front +1)&(rbuf->length -1)) == rbuf->idx_rear ){//バッファが満杯

return BUFFER_FAILURE;

}else{

rbuf->buffer[rbuf->idx_front]= *inputc;

rbuf->idx_front++;

rbuf->idx_front &= (rbuf->length -1);

return BUFFER_SUCCESS;

}

}

//データ取り出し処理

BUFFER_STATUS cureRingBufferU8Dequeue(RingBufferU8 *rbuf, uint8_t *ret)

{

if(rbuf->idx_front == rbuf->idx_rear){//バッファが空

return BUFFER_FAILURE;

}else{

*ret = (rbuf->buffer[rbuf->idx_rear]);

rbuf->idx_rear++;

rbuf->idx_rear &= (rbuf->length -1);

return BUFFER_SUCCESS;

}

}

ちなみに、ハイライトした行の演算(front, rearを要素数の範囲で循環させる演算)には、ビット演算を使い高速化しています。例えば下記の2つは同じ結果になりますが、1つ目の方が速いです。ただし要素数を2のべき乗としなければなりません。

//ビット演算(速い)

idx_front &= (length -1);

//条件分岐(遅い)

if( idx_front >= length ){

idx_front -= length;

}

//ビット演算の性質上、要素数lengthには「2のべき乗」という制限あり。

バッファ操作用関数は、MIDI操作用関数群であるcuremidi.h/c内でwrapして使っています。下記のように、cureMidiInit()関数内でバッファ領域を初期化しておき、2.2節のようにcureMidiBufferEnqueue()関数を呼び出すことで、バッファにデータを蓄積できます。

/*curemidi.h, curemidi.c*/

//バッファ長さ

#define MIDIBUFFER_LENGTH (1024)

//バッファ用構造体

RingBufferU8 rxbuf;

//初期化処理

FUNC_STATUS cureMidiInit()

{

//(中略)

if( BUFFER_FAILURE == cureRingBufferU8Init(&rxbuf, MIDIBUFFER_LENGTH) ){

return FUNC_ERROR;

}

//(中略)

return FUNC_SUCCESS;

}

//データ蓄積処理のラップ関数

BUFFER_STATUS cureMidiBufferEnqueue(uint8_t* inputc)

{

return cureRingBufferU8Enqueue(&rxbuf, inputc);

}

//※関数マクロにした方が高速化できると思いますが、読みやすさ優先で…

//他のラップ関数は割愛

ちなみにBUFFER_STATUS, FUNC_STATUSは、それぞれバッファ用、一般関数用のエラーフラグであり、enumで定義しています。コーディングの見やすさのために用意しています。

typedef enum{

BUFFER_FAILURE,BUFFER_SUCCESS

}BUFFER_STATUS;

typedef enum{

FUNC_ERROR,FUNC_SUCCESS

}FUNC_STATUS;

今回はここまで。

次回は、MIDIメッセージの解析処理について紹介します。

コメント